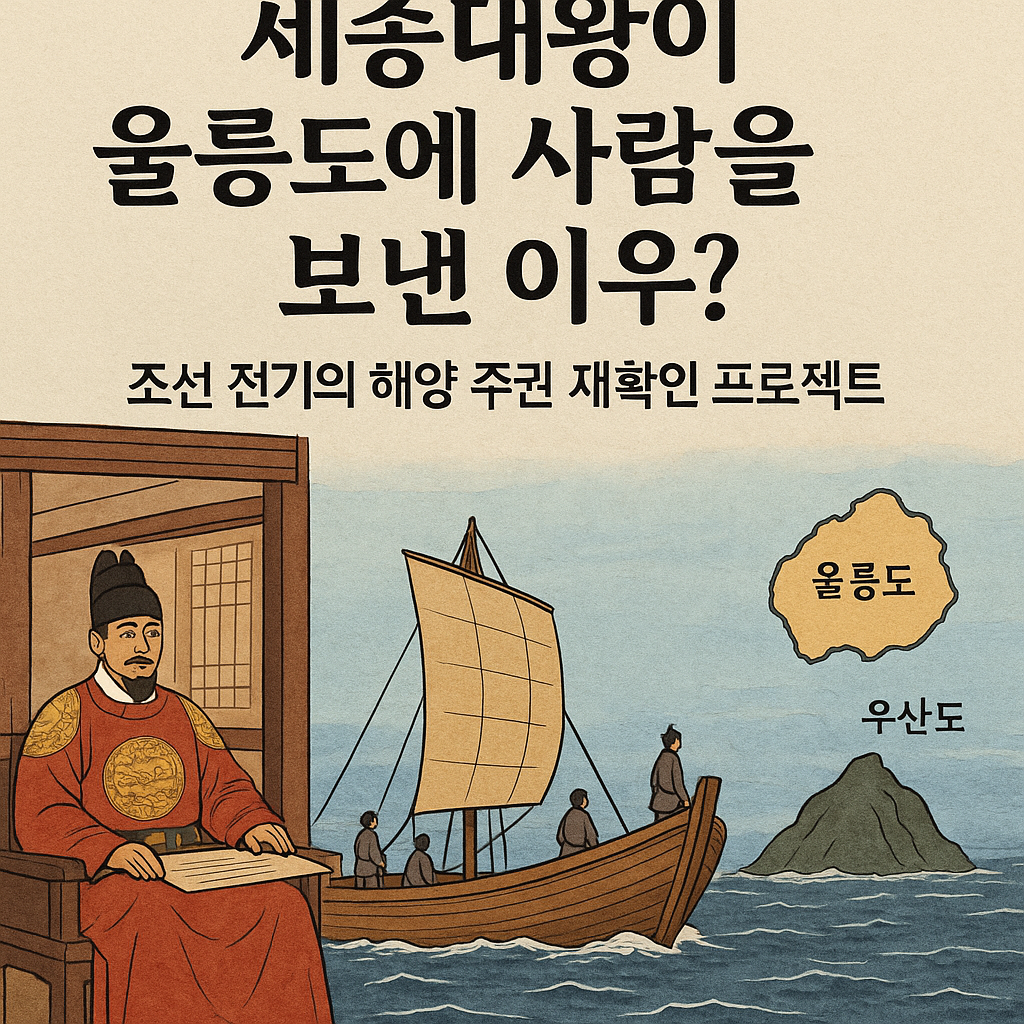

세종대왕이 울릉도에 사람을 보낸 이유?

조선 전기의 해양 주권 재확인 프로젝트

1. 울릉도는 고려가 아니라 조선이 다시 확인했다?

대부분의 한국인은 "울릉도와 독도는 신라 시대 이사부가 편입했다"는 사실은 알고 있습니다.

하지만 조선 세종 시기에 이 영토가 다시 실질적으로 조사를 받고, 조선 영토로 행정 조치된 사건이 있었다는 사실은 잘 알려지지 않았습니다.

이 사건은 바로 **세종 13년(1431년)**에 있었던 **‘울릉도·우산도 재조사 및 주민 정리 명령’**입니다.

이것은 단순한 섬 탐사가 아니라, 해양 영토에 대한 조선 정부의 주권 확인이며, **독도 영유권 주장에도 연결되는 중요한 전거(근거)**가 됩니다.

2. 사건의 배경 – ‘울릉도에 사람이 산다’는 보고

조선 초, 울릉도는 사람이 살지 않는 무인도로 간주되어 있었고, 거주를 엄격히 제한했습니다.

그 이유는 다음과 같았습니다.

- 울릉도 주민 관리의 행정적 어려움

- 도망자, 범죄자들이 은신처로 삼는 사례 증가

- 일본과의 외교 마찰 우려 (울릉도 도해금지령 존재)

하지만 세종 13년, 경상도 감영에서 ‘울릉도에 사람들이 살고 있다’는 사실을 중앙에 보고하면서 상황이 바뀝니다.

이에 세종은 중앙 정부 차원의 조사를 명령합니다.

3. 세종의 명령 – “울릉도에 가서 확인하라”

세종대왕은 즉시 안무사 김인우(金麟雨)를 파견해 울릉도를 조사하게 합니다.

그가 받은 명령은 다음과 같습니다.

- 울릉도에 사람이 사는지 확인할 것

- 거주민의 수, 국적, 생계 방식 조사

- 우산도(오늘날 독도 추정)의 존재 여부 파악

- 불법 이주자나 도망자는 체포할 것

김인우는 1431년 울릉도에 도착하여 실지 조사한 뒤 다음과 같이 보고합니다.

- 섬에는 사람이 살고 있었고, 대부분 도망친 농민, 어민들

- **우산도(독도)**는 맑은 날이면 보일 정도로 가까운 위치에 존재

- 실제로 일본 어선이 간헐적으로 접근하고 있다는 정황 포착

이 보고서를 바탕으로 세종은 이후 울릉도 상륙 금지령 강화 및 해양 감시 체제를 더욱 체계화합니다.

4. 이 사건의 의미 – 조선의 해양 행정과 주권의식

이 조사는 단순한 정보 수집이 아니라 실질적 주권 행사로 연결되는 조치였습니다.

- 울릉도 실태 확인 = 조선의 영토로 다시 한번 공인

- 우산도 존재 기록 = 독도가 조선 행정권 아래 있었음을 입증

- 이후 울릉도에 대한 도해금지령은 조선이 영토를 방기한 것이 아니라, 통제와 관리의 일환이었음을 의미

이는 훗날 일본의 독도 영유권 주장에 대해 반박할 수 있는 중요한 문헌적 근거로 활용되고 있습니다.

5. 왜 이 사건은 잘 알려지지 않았을까?

① 훈민정음·과학기술에 가려진 세종의 행정 업적

→ 세종 하면 문화업적이 중심이어서 해양 정책은 상대적으로 소외

② 울릉도·독도에 대한 관심은 근현대 이후 집중됨

→ 조선 전기의 해양 정책은 주로 '도해 금지'라는 잘못된 인식만 퍼져 있음

③ 교과서에서의 축약 서술

→ 울릉도 관련 내용은 이사부만 강조되고 조선의 구체적 조치는 생략

하지만 실제로는 이 사건을 통해 조선은 울릉도와 독도에 대한 영유권을 계속 유지하고 있었음을 알 수 있습니다.

마무리하며

세종은 훈민정음만 만든 왕이 아닙니다.

국경을 지키고, 해양 영토를 관리하며, 주민을 보호하려 했던 실용적 통치자였습니다.

1431년 울릉도 조사는 한국이 독도와 울릉도를 오래전부터 실효적으로 지배하고 있었음을 보여주는 역사적 증거입니다.

그리고 이 조치는 단순한 명령이 아니라, 주권과 책임의 표현이었습니다.

또한 세종의 울릉도 조사는 단지 ‘섬 하나를 관리한 기록’이 아니라, 해양을 국토의 연장으로 인식하고 주권을 행사한 조선의 전략적 선택이었습니다.

오늘날 대한민국의 해양 영토 정책과 독도 수호 의지 역시, 바로 이런 역사적 뿌리 위에 서 있다고 볼 수 있습니다.

'한국사' 카테고리의 다른 글

| 고려 수도가 함락된 적이 있다? 홍건적의 침입과 개경 천도 사건 (2) | 2025.07.25 |

|---|---|

| 조선의 자유무역 혁신 정조대왕의 ‘신해통공’이 만든 조선판 경제개혁 (1) | 2025.07.25 |

| 조선에서 종교가 금지된 적이 있다? 신유박해(1801)와 조선 최초의 대규모 천주교 탄압 이야기 (2) | 2025.07.24 |

| 공녀 제도와 인신매매 금지령의 진실 - 조선 중기의 여성 인권 개혁 (2) | 2025.07.24 |

| 세종대왕의 숨겨진 업적, 쓰시마 정벌 – 기해동정 이야기 (3) | 2025.07.24 |